座標標高補正パラメータファイルの読み取り

(Datum ワークステーション)

Ver.3.1 (複数ファイル対応)

SML のダウンロード

Read_ZahyoHyokoParam_UTF8_v31.sml

Read_ZahyoHyokoParam_UTF8_v31.sml

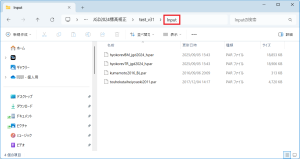

実行前の準備

- 読み込むパラメータファイルは、

https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sokuchikijun41012.html

に掲載されている標高補正パラメータファイル、座標補正パラメータファイルが対象です。 - 実行前に、あらかじめ変換する座標、標高パラメータファイル(複数可)を解凍して、1つのフォルダーに格納します。

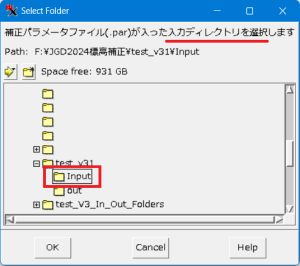

スクリプトの編集(Edit Script)メニューからの実行例

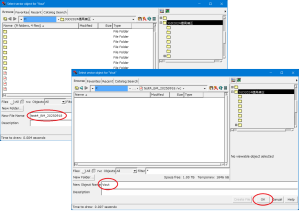

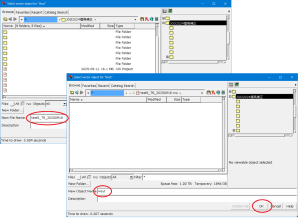

- 実行を開始すると、最初に座標・標高補正パラメータファイルが格納されたフォルダーの選択を求められるので、該当するフォルダーを選択します。

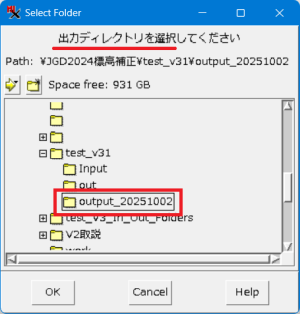

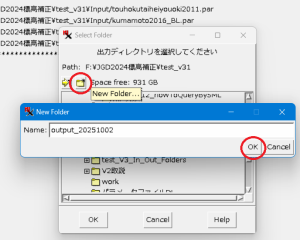

- 次に、出力先のフォルダーを指定します。

新規で出力フォルダを作る場合は、[New Folder...]ボタンを使います。

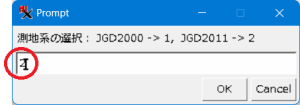

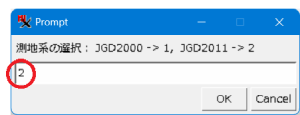

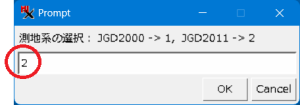

- 次に、測地系を指定します。ここでは、2番の"JGD2011"を選択しました。

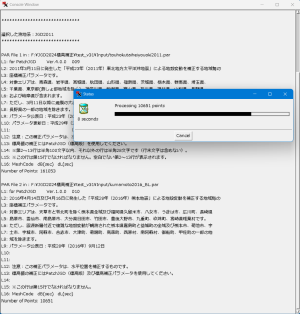

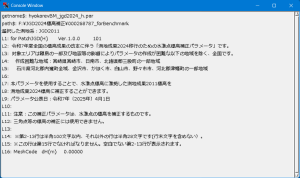

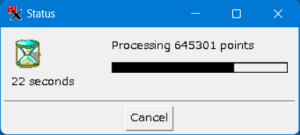

- 順次、座標・標高パラメータファイルの処理が開始され、各ファイル毎に進捗を表すステータスバーが表示されます。

処理の途中では、順次各パラメータファイルのヘッダー部の情報などがコンソールに表示されます。コンソール画面(今回処理した4個のファイルの場合) - 使用しているパソコン(CPU)の処理性能にもよりますが、今回のデータでは数分で処理が終わりました。

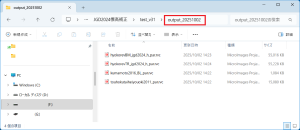

- 出力フォルダーには、入力に使用したパラメータファイルと同数の RVC ファイルが出来ます。

- RVC ファイルの名称は、間違いを防ぐため、入力の座標・標高パラメータファイル名と同じになるようにしました。

- RVC ファイル中のベクターオブジェクトの名称も入力パラメータファイルと同じになるようにしました。

読み込み結果の表示

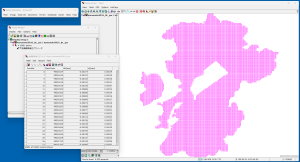

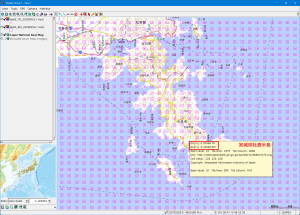

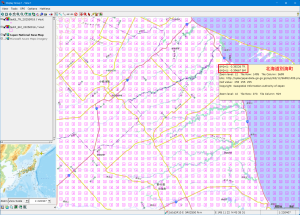

- 今回取り込んだ座標パラメータファイルの1つ(kumamoto2016_BL_par.rvc)を表示してみました。

- パラメータファイル中の3次メッシュコードの情報は、属性テーブルに格納される他、空間データ(点データ)にも変換されています。

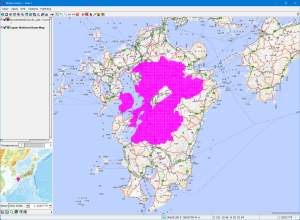

- 次に、地理院地図を背景にして表示しました。

Ver.2.1 (座標・標高パラメータファイルに対応)

SML のダウンロード

Read_ZahyoHyokoParam_UTF8_v21.sml

Read_ZahyoHyokoParam_UTF8_v21.sml

Ver.2 (標高パラメータファイル用)

SML のダウンロード

Read_2024HyokoParam_UTF8_v2.sml

Read_2024HyokoParam_UTF8_v2.sml

スクリプトの編集(Edit Script)メニューからの実行

- 読み込むパラメータファイルは、測地成果2024移行のための水準点標高補正[ZIP形式:3.35MB]を使用しました。

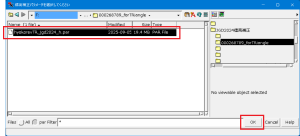

https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sokuchikijun41012.html#hyokorev2024 - 実行を開始すると、最初に標高補正パラメータの選択を求められるので、上記ファイルを選択します。

- 次に、出力オブジェクトを指定します。パラメータファイル中の3次メッシュコードは、属性テーブルに格納される以外に、ほぼ1km間隔の点データにも変換されます。

- 次に、測地系を聞かれるので、"JGD2011"を選びます。

- ここまで選ぶと、パラメータファイルのヘッダー部分にある情報がコンソールに表示されます。

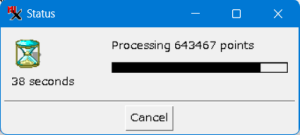

- 処理が開始され、進捗を表すステータスバーが表示されます。

- 使用しているパソコン(CPU)の処理性能にもよりますが、1-2分で処理が終わります。

スクリプトの実行(Run)メニューからの実行

- 読み込むパラメータファイルは、測地成果2024移行のための三角点標高補正[ZIP形式:3.53MB]を使用しました。

https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sokuchikijun41012.html#hyokorev2024 - 実行を開始すると、最初に標高補正パラメータの選択を求められるので、上記ファイルを選択します。

- 次に、出力オブジェクトを指定します。パラメータファイル中の3次メッシュコードは、属性テーブルに格納される以外に、ほぼ1km間隔の点データにも変換されます。

- 次に、測地系を聞かれるので、"JGD2011"を選びます。

- (Runモードでは、コンソールの表示はありません。)

- 処理が開始され、進捗を表すステータスバーが表示されます。

- 使用しているパソコン(CPU)の処理性能にもよりますが、1-2分で処理が終わります。

読み込み結果の表示

- パラメータファイル中の3次メッシュコードは、属性テーブルに格納される以外に、ほぼ1km間隔の点データにも変換されます。

- 国土地理院の「令和7年度 全国の標高成果の改定」の「全国の標高成果の改訂量」に、

- 本改定に伴う標高成果の改定量は三角点と水準点で異なります。

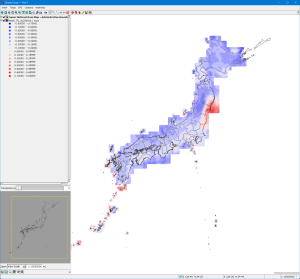

- 三角点の最大改定量は宮城県牡鹿半島で+57cm、北海道知床半島で-67cmとなります。

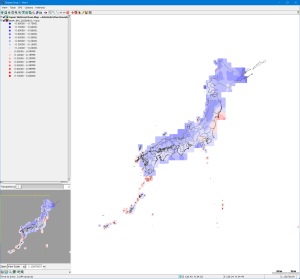

- また、水準点の最大改定量は宮城県牡鹿半島で+23cm、北海道別海町で-40cmとなります。

- 図1)宮城県牡鹿半島

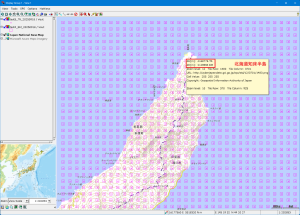

最大値がどこかの確認はしていませんが、調べた地点における三角点(TRiangle)のパラメータファイルの補正値は0.52969(m)、水準点(BenchMark)のパラメータファイルの補正値は0.23065(m)です。上記の記述とほぼ同様の大きさです。 - 図2)北海道知床半島

最大値がどこかの確認はしていませんが、調べた地点における三角点(TR)のパラメータファイルの補正値は-0.68776(m)でした。上記の記述と調和的です。また、水準点(BM)のパラメータファイルの補正値は-0.29594(m)ですので、水準点の補正量の方が小さいことが分かります。 - 図3)北海道別海町

最大値がどこかの確認はしていませんが、調べた地点における水準点(BM)のパラメータファイルの補正値は-0.39667(m)でした。上記の記述と調和的です。

読み込んだ標高の補正量(水準点、三角点)に地理院と同様の凡例を適用して表示

- 図1.三角点改定量

- 図2.水準点改定量

- (国土地理院の参考リンク)https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html