ベクタの分割

ベクタの分割は、以前SMLでサポート(過去のメルマガ第210号)しましたが、今回は GISの基本機能である

オーバーレイを使って分割する方法を紹介します。

【使用可能なTNTmipsのバージョン】

TNTmips DV2013の2012年8月1日以降のバージョンでご使用ください。

(注)DV(開発バージョン)の有効期間はインストール後30日です。30日過ぎましたら起動できなくなります。

その時は、新たなDVバージョンをマイクロイメージ社サイトからダウンロードして再度インストールを行ってください。

インストールがうまく行かない場合は、アンインストールをしてから、インストールしてください。

【関連するテクニカルガイド】

属性によるベクタの分離

【操作手順】

1)まず、ユニオン(ベクタの組み合わせ処理の1つ)を使って、分割される側のべクタ(ソース)と分割する側のベクタ

(オペレータ)をオーバーレイします。

2)その後、ベクタの抜き出し処理に入り、オペレータ側のポリゴンに付与された識別用の属性値を指定して、各属性値

毎に対応する領域を別々のベクタデータとして抜き出します。

【特徴】

DV2013からの新機能を使うことにより、抜き出すベクタは、それぞれ別々のRVCファイルに出力することが出来ます。

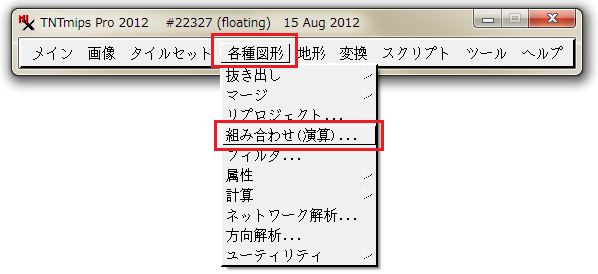

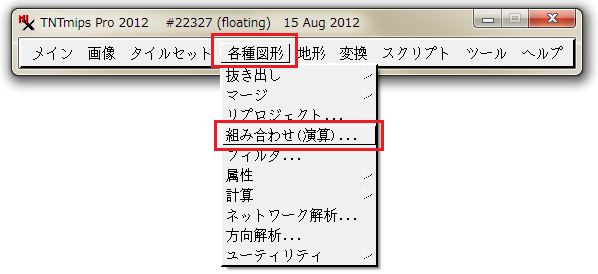

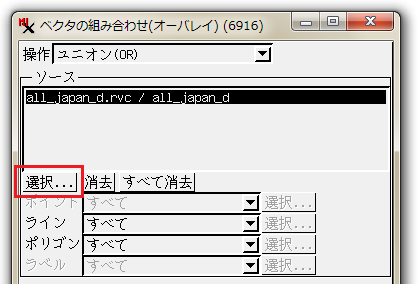

1)ユニオン

▼[各種図形]メニューより[組み合わせ(演算)...]を選ぶ。

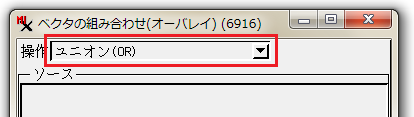

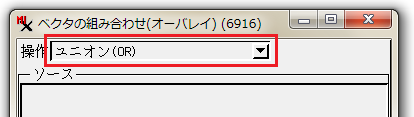

▼[操作]を"ユニオン(OR)"にします。

▼[操作]を"ユニオン(OR)"にします。

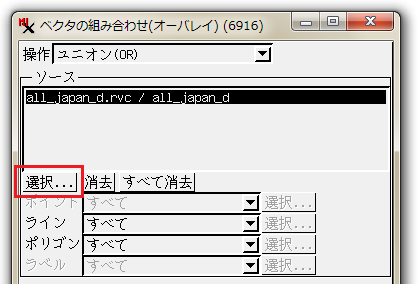

▼[ソース]の[選択...]ボタンを押して、分割したいベクタを選択します。

ソースのベクタオブジェクトの投影法が出力の投影法になります。

▼[ソース]の[選択...]ボタンを押して、分割したいベクタを選択します。

ソースのベクタオブジェクトの投影法が出力の投影法になります。

今回使用したデータはライン、ポリゴン両方に属性が付いているので、両者とも"すべて"です。

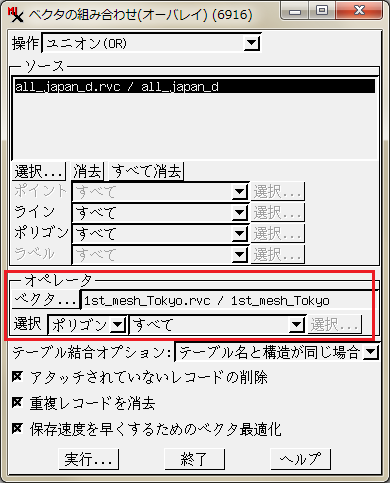

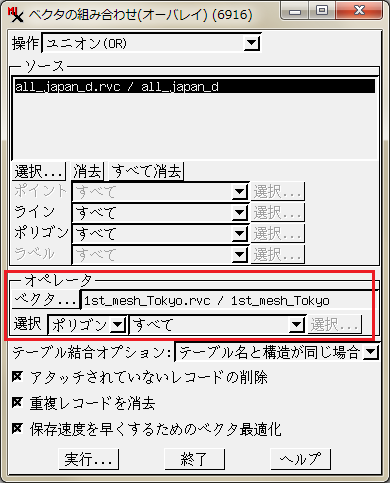

▼[オペレータ]の[ベクタ...]ボタンを押して、分割に使用するポリゴンベクタ(1次メッシュや県境界など)を選択します。

後で分割処理するには、ポリゴンに属性(1次メッシュコードや県コードなど)が付いている必要があります。

今回使用したデータはライン、ポリゴン両方に属性が付いているので、両者とも"すべて"です。

▼[オペレータ]の[ベクタ...]ボタンを押して、分割に使用するポリゴンベクタ(1次メッシュや県境界など)を選択します。

後で分割処理するには、ポリゴンに属性(1次メッシュコードや県コードなど)が付いている必要があります。

ここでは、日本測地系の1次メッシュのベクタを選びました。

▼[テーブル結合オプション]はご希望に応じて適当に選びます。今のデータではテーブル名も構造も違うので、結合(1つ

になる)されません。

▼[実行...]ボタンを押します。出力先のデータ名を指定します。

途中、スタイルオブジェクト等のリンク先を聞かれたら、該当オブジェクトの場所を指示します。

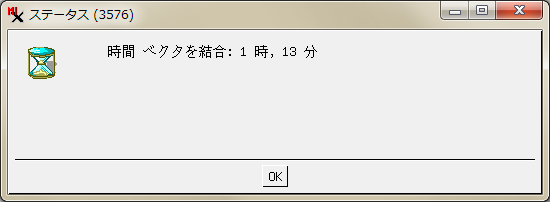

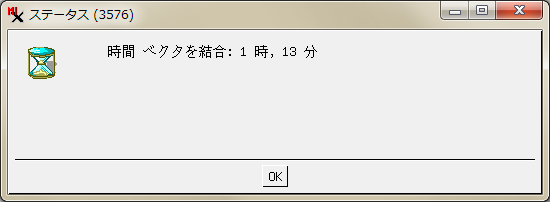

▼処理終了です。

(Intel Core i7 CPU 960 @ 3.20GHz, 12.0 GB(RAM), Windows 7 Pro(64bit OS))

ここでは、日本測地系の1次メッシュのベクタを選びました。

▼[テーブル結合オプション]はご希望に応じて適当に選びます。今のデータではテーブル名も構造も違うので、結合(1つ

になる)されません。

▼[実行...]ボタンを押します。出力先のデータ名を指定します。

途中、スタイルオブジェクト等のリンク先を聞かれたら、該当オブジェクトの場所を指示します。

▼処理終了です。

(Intel Core i7 CPU 960 @ 3.20GHz, 12.0 GB(RAM), Windows 7 Pro(64bit OS))

2)抜き出し

▼ TNTmips(DV2013)を起動します。

2)抜き出し

▼ TNTmips(DV2013)を起動します。

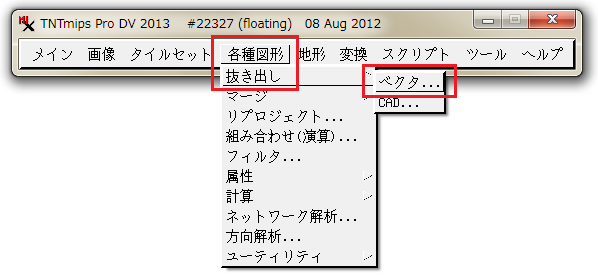

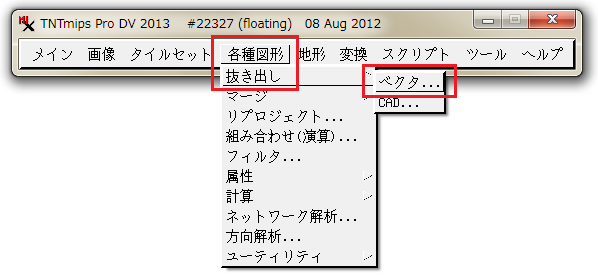

▼[各種図形]メニューより[抜き出し]>[ベクタ...]を選びます。

▼[各種図形]メニューより[抜き出し]>[ベクタ...]を選びます。

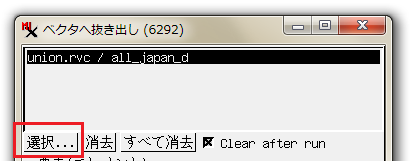

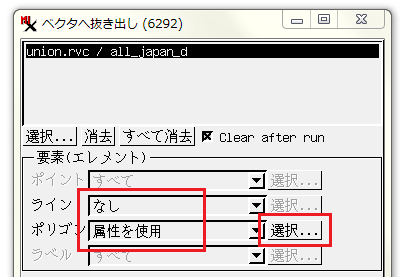

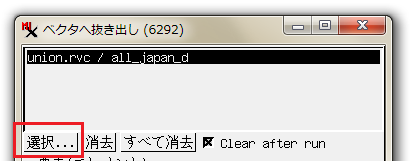

▼[選択...]ボタンを押して、先ほどのユニオンの結果を選択します。

▼[選択...]ボタンを押して、先ほどのユニオンの結果を選択します。

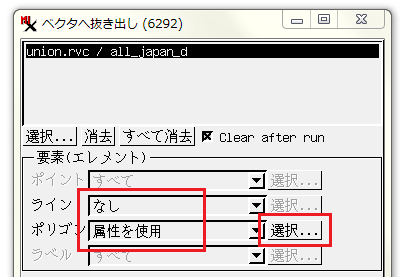

▼[ライン]は"なし"、[ポリゴン]は"属性を使用"を選びます。その横の[選択...]ボタンを押します。

▼[ライン]は"なし"、[ポリゴン]は"属性を使用"を選びます。その横の[選択...]ボタンを押します。

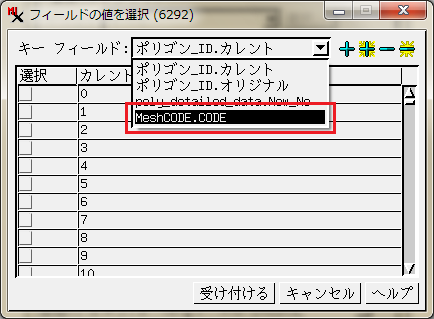

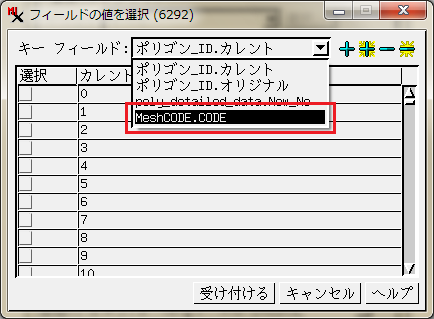

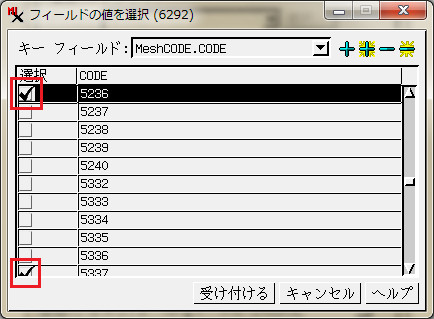

▼[キーフィールド:]では抜き出しに利用する属性フィールドを選択します。

▼[キーフィールド:]では抜き出しに利用する属性フィールドを選択します。

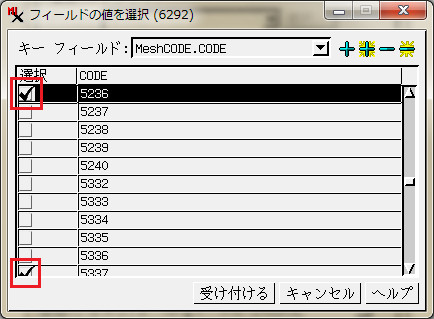

▼ここでは、5337(飯田)、5236(名古屋)、4830(八代)にチェックを入れました。

▼ここでは、5337(飯田)、5236(名古屋)、4830(八代)にチェックを入れました。

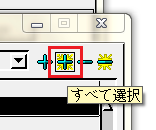

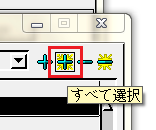

全部選ぶ場合は、右上の[すべて選択]ボタンを押します。

全部選ぶ場合は、右上の[すべて選択]ボタンを押します。

▼[受け付ける]ボタンを押すと、確定です。

次に、出力ファイルの命名法を指定します。

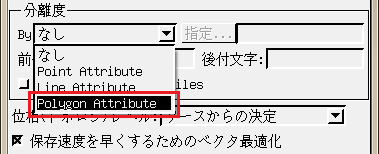

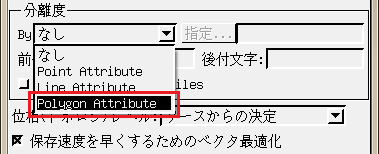

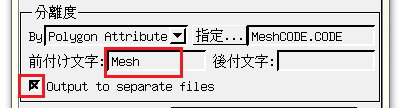

▼[分離度]パネルで、Byは"Polygon Attribute"を選びます。

▼[受け付ける]ボタンを押すと、確定です。

次に、出力ファイルの命名法を指定します。

▼[分離度]パネルで、Byは"Polygon Attribute"を選びます。

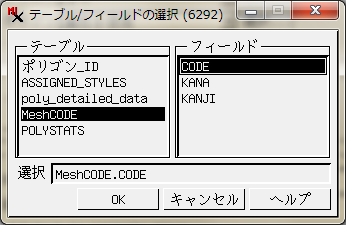

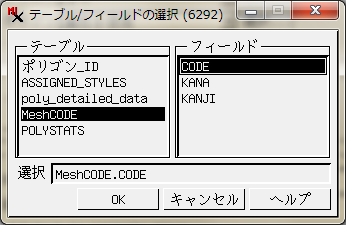

▼ファイル名に使うテーブルとフィールドを選びます。

▼ファイル名に使うテーブルとフィールドを選びます。

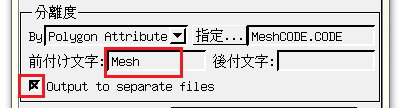

▼[前付け文字]と[後付け文字]を設定できます。ここでは[前付け文字]のみ付けるようにして、Meshとしました。

別々のRVCファイルに抜き出しますので、[Output to separate files]の前のチェックを入れます。

▼[前付け文字]と[後付け文字]を設定できます。ここでは[前付け文字]のみ付けるようにして、Meshとしました。

別々のRVCファイルに抜き出しますので、[Output to separate files]の前のチェックを入れます。

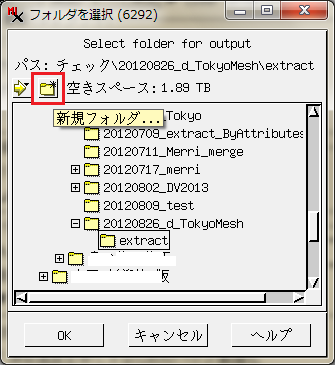

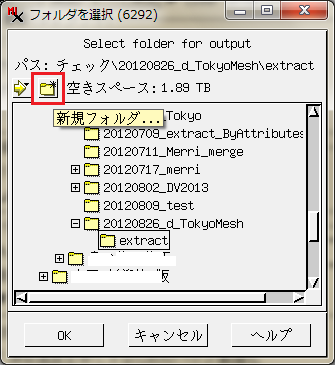

▼最後に[実行...]ボタンを押します。出力する場所(フォルダ)を聞いてきますので、既存のフォルダを選ぶか、

新規に作成します。

▼最後に[実行...]ボタンを押します。出力する場所(フォルダ)を聞いてきますので、既存のフォルダを選ぶか、

新規に作成します。

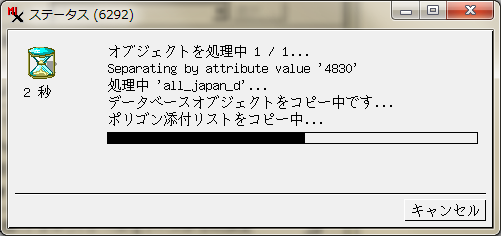

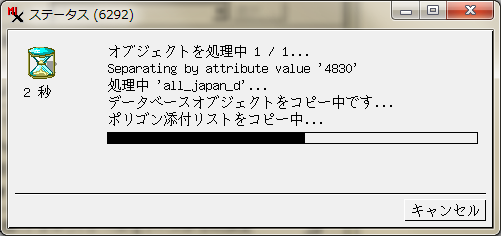

▼処理が開始します。

▼処理が開始します。

・・・・・・

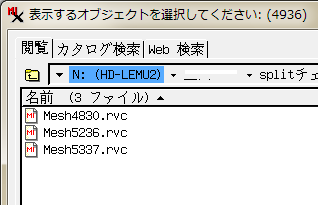

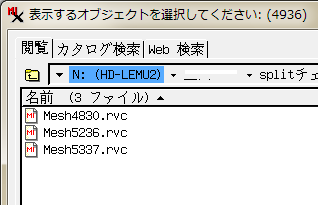

抜き出し結果を表示して確認してみましょう。

▼先ほど指定したフォーマットでファイルが3個ありますね。

・・・・・・

抜き出し結果を表示して確認してみましょう。

▼先ほど指定したフォーマットでファイルが3個ありますね。

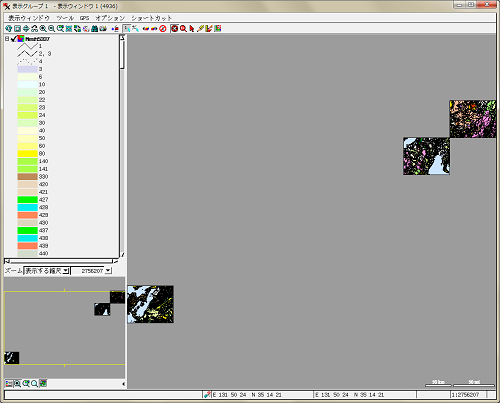

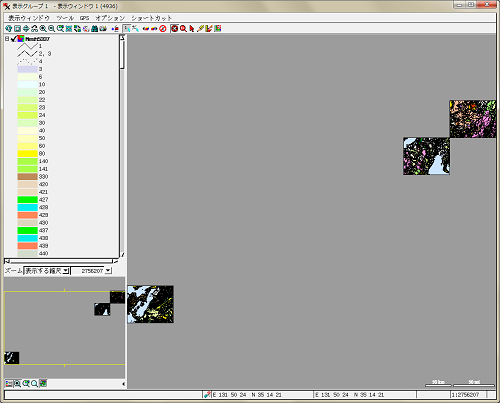

▼3個表示されました。

▼3個表示されました。

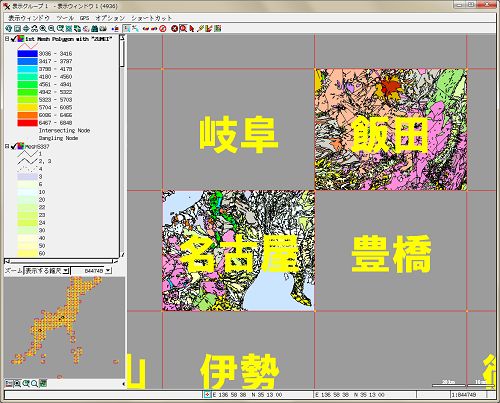

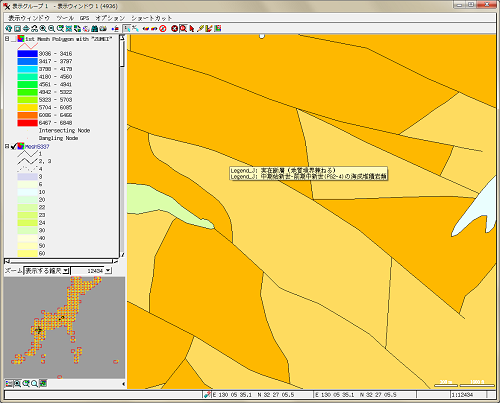

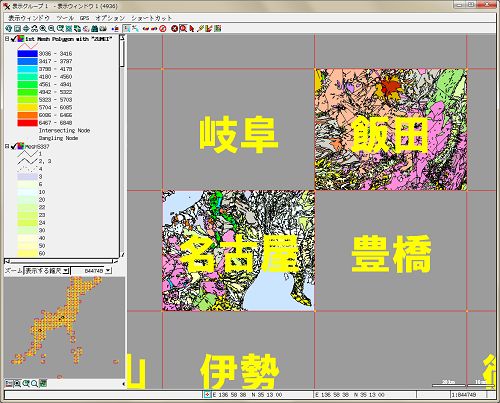

▼日本測地系の1次メッシュと一緒に表示しました。

▼日本測地系の1次メッシュと一緒に表示しました。

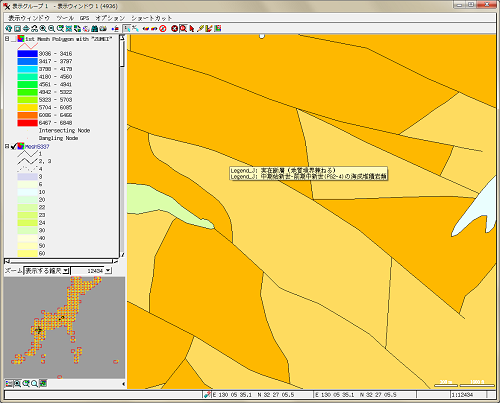

●ライン属性とポリゴン属性(データティップ)

●ライン属性とポリゴン属性(データティップ)

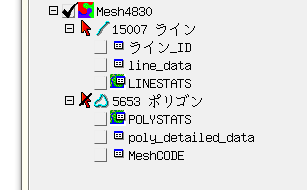

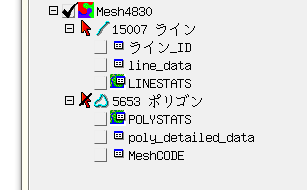

●抜き出されたベクタオブジェクトのテーブル構成

●抜き出されたベクタオブジェクトのテーブル構成

2012.8.27

株式会社オープンGIS

アイデアをいただいたRWP氏に感謝します。

2012.8.27

株式会社オープンGIS

アイデアをいただいたRWP氏に感謝します。

▼[操作]を"ユニオン(OR)"にします。

▼[操作]を"ユニオン(OR)"にします。

▼[ソース]の[選択...]ボタンを押して、分割したいベクタを選択します。

ソースのベクタオブジェクトの投影法が出力の投影法になります。

▼[ソース]の[選択...]ボタンを押して、分割したいベクタを選択します。

ソースのベクタオブジェクトの投影法が出力の投影法になります。

今回使用したデータはライン、ポリゴン両方に属性が付いているので、両者とも"すべて"です。

▼[オペレータ]の[ベクタ...]ボタンを押して、分割に使用するポリゴンベクタ(1次メッシュや県境界など)を選択します。

後で分割処理するには、ポリゴンに属性(1次メッシュコードや県コードなど)が付いている必要があります。

今回使用したデータはライン、ポリゴン両方に属性が付いているので、両者とも"すべて"です。

▼[オペレータ]の[ベクタ...]ボタンを押して、分割に使用するポリゴンベクタ(1次メッシュや県境界など)を選択します。

後で分割処理するには、ポリゴンに属性(1次メッシュコードや県コードなど)が付いている必要があります。

ここでは、日本測地系の1次メッシュのベクタを選びました。

▼[テーブル結合オプション]はご希望に応じて適当に選びます。今のデータではテーブル名も構造も違うので、結合(1つ

になる)されません。

▼[実行...]ボタンを押します。出力先のデータ名を指定します。

途中、スタイルオブジェクト等のリンク先を聞かれたら、該当オブジェクトの場所を指示します。

▼処理終了です。

(Intel Core i7 CPU 960 @ 3.20GHz, 12.0 GB(RAM), Windows 7 Pro(64bit OS))

ここでは、日本測地系の1次メッシュのベクタを選びました。

▼[テーブル結合オプション]はご希望に応じて適当に選びます。今のデータではテーブル名も構造も違うので、結合(1つ

になる)されません。

▼[実行...]ボタンを押します。出力先のデータ名を指定します。

途中、スタイルオブジェクト等のリンク先を聞かれたら、該当オブジェクトの場所を指示します。

▼処理終了です。

(Intel Core i7 CPU 960 @ 3.20GHz, 12.0 GB(RAM), Windows 7 Pro(64bit OS))

2)抜き出し

▼ TNTmips(DV2013)を起動します。

2)抜き出し

▼ TNTmips(DV2013)を起動します。

▼[各種図形]メニューより[抜き出し]>[ベクタ...]を選びます。

▼[各種図形]メニューより[抜き出し]>[ベクタ...]を選びます。

▼[選択...]ボタンを押して、先ほどのユニオンの結果を選択します。

▼[選択...]ボタンを押して、先ほどのユニオンの結果を選択します。

▼[ライン]は"なし"、[ポリゴン]は"属性を使用"を選びます。その横の[選択...]ボタンを押します。

▼[ライン]は"なし"、[ポリゴン]は"属性を使用"を選びます。その横の[選択...]ボタンを押します。

▼[キーフィールド:]では抜き出しに利用する属性フィールドを選択します。

▼[キーフィールド:]では抜き出しに利用する属性フィールドを選択します。

▼ここでは、5337(飯田)、5236(名古屋)、4830(八代)にチェックを入れました。

▼ここでは、5337(飯田)、5236(名古屋)、4830(八代)にチェックを入れました。

全部選ぶ場合は、右上の[すべて選択]ボタンを押します。

全部選ぶ場合は、右上の[すべて選択]ボタンを押します。

▼[受け付ける]ボタンを押すと、確定です。

次に、出力ファイルの命名法を指定します。

▼[分離度]パネルで、Byは"Polygon Attribute"を選びます。

▼[受け付ける]ボタンを押すと、確定です。

次に、出力ファイルの命名法を指定します。

▼[分離度]パネルで、Byは"Polygon Attribute"を選びます。

▼ファイル名に使うテーブルとフィールドを選びます。

▼ファイル名に使うテーブルとフィールドを選びます。

▼[前付け文字]と[後付け文字]を設定できます。ここでは[前付け文字]のみ付けるようにして、Meshとしました。

別々のRVCファイルに抜き出しますので、[Output to separate files]の前のチェックを入れます。

▼[前付け文字]と[後付け文字]を設定できます。ここでは[前付け文字]のみ付けるようにして、Meshとしました。

別々のRVCファイルに抜き出しますので、[Output to separate files]の前のチェックを入れます。

▼最後に[実行...]ボタンを押します。出力する場所(フォルダ)を聞いてきますので、既存のフォルダを選ぶか、

新規に作成します。

▼最後に[実行...]ボタンを押します。出力する場所(フォルダ)を聞いてきますので、既存のフォルダを選ぶか、

新規に作成します。

▼処理が開始します。

▼処理が開始します。

・・・・・・

抜き出し結果を表示して確認してみましょう。

▼先ほど指定したフォーマットでファイルが3個ありますね。

・・・・・・

抜き出し結果を表示して確認してみましょう。

▼先ほど指定したフォーマットでファイルが3個ありますね。

▼3個表示されました。

▼3個表示されました。

▼日本測地系の1次メッシュと一緒に表示しました。

▼日本測地系の1次メッシュと一緒に表示しました。

●ライン属性とポリゴン属性(データティップ)

●ライン属性とポリゴン属性(データティップ)

●抜き出されたベクタオブジェクトのテーブル構成

●抜き出されたベクタオブジェクトのテーブル構成

2012.8.27

株式会社オープンGIS

アイデアをいただいたRWP氏に感謝します。

2012.8.27

株式会社オープンGIS

アイデアをいただいたRWP氏に感謝します。