▼縦長になってしまう

TNTmips で ASTER データをインポートすると、自動的にジオリファレンスがされて、解像度の異なる画像同士でも簡単にバンド間演算を行うことができます。これは非常に便利な機能なのですが、残念ながら与えられる四隅の座標値はあまり正確ではありません。

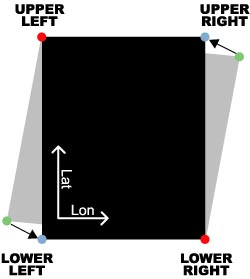

試しに画像を表示してみますと、本来横長になるはずの画像が、何故か縦長で表示されています。VNIR 画像のピクセルサイズを見てみると、約 18 × 13 m と南北方向に長くなってジオリファレンスされていることがわかります。これはいったいどういうことでしょうか。

▼原因を探る

調べてみると、インポートによって生成された ASTER データの座標情報はこのようについていました。これをみてわかるとうり、四辺が緯度経度方向に平行垂直な画像としてインポートされていることがわかります。つまり実際に採用している座標値は2点であり、残りの2点を緯度経度方向に延長する形で求めているように見受けられます。

Columns: 4980 Lines: 4200

Cell size (meters): Column: 12.585830 Line: 17.847906

N 35 55 57.6 N 35 55 57.6

E 139 31 29.8 E 140 12 59.7

N 35 35 41.5

E 139 52 14.8

N 35 15 25.4 N 35 15 25.4

E 139 31 29.8 E 140 12 59.7

以上のことを図化してみますと下のようになります。

本来正しく付加される予定であった四隅の座標のうち、正しくついたのは左上と右下の2点。そして、左下と右上の点は緯度経度方向に延長されて架空の GCP が生成されています。

この誤った左下・右上の2点に正しい座標情報を入力すると縦横ピクセルサイズが 約15m と正確な大きさで認識されます。

▼Geolocation Field Data とは

そもそも、正しい座標情報とはどのようなものなのでしょうか。

インポートされたデータを眺めていくと Data Fields フォルダと同じ階層に Geolocation Field Data というフォルダがあります。この中に2つのラスタデータが入っています。 その名も「Latitude」と「Longitude」。 つまり、緯度の数値と経度の数値がラスタデータとして付属しています(Examine Raster ボタンで見てみるとよくわかります)。

このラスタの四隅が実際の画像の四隅の座標に相当するようです。先ほどの左下・右上にこのラスタの値を入力してみるとピクセルサイズが正しく認識されました。

しかし、絶対座標としての値はこのままでも大きくズレます。そのズレ約20km。このズレが一体何を意味しているのか現在調べているところです。

▼Meta DATA から四隅を知る

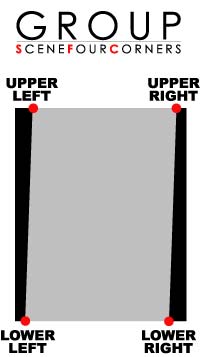

また、ASTER データには Browse HDF File(.brs) というメタデータファイルが付属しています。このメタデータを見ていくと、SCENEFOURCORNERS という group がありますね。さらによく見てみると Upperleft,Lowerleft,Lowerright,Upperright と四隅の座標値が記載されていることに気づきます。しかもこの値は先ほどの Geolocation Field Data とは明らかに違う値。

調べてみた結果、この四隅とは実データの四隅、つまり画像全体の四隅ではなく斜めにわたっている実際の画像の四隅の座標値であることがわかりました。地図画像と比較してみたところ、誤差はおおよそ 80m 程度でジオリファレンスされており、リファレンス画像が手元にない場合でも、ASTER データさえあればとりあえず 大まかに位置あわせが可能であることがわかりました。

▼結論

ここまでいろいろと調べてみましたが、自動にジオリファレンスされる機能については 「絶対的な座標値として信頼性に乏しく、求まる面積も正確ではないが解像度の異なるVNIR,SWIR,TIR 同士のバンド間演算には非常に有効」 であることがいえます。解像度の異なるバンド間演算が可能な TNTmips のジオフォーミュラ機能が発揮できるでしょう。

但し、その際に得られた結果は再度ジオリファレンスして正確な位置座標を与える必要があることを忘れてはいけません。

また 「メタデータを用いれば、リファレンス用の地図画像などを用意しなくてもジオリファレンスが可能」 ですが、その精度はやや大きいため 「現実的な精度を必要とする場合はやはり地図画像などと重ねながら手動でジオリファレンスする必要があり」 ます。

|

ver6.4以前の方はこちらをご覧ください

ver6.4以前の方はこちらをご覧ください ASTER CEOSデータのインポート方法

ASTER CEOSデータのインポート方法 ASTER データの 購入方法

ASTER データの 購入方法